서울 공동주택 공시가격이 지난해보다 14% 넘게 올랐지만 시세반영률은 제자리에 머물렀다. '공시가 현실화'를 내세운 정부 방침이 사실상 '속 빈 강정'에 그쳤단 비판이 나온다.

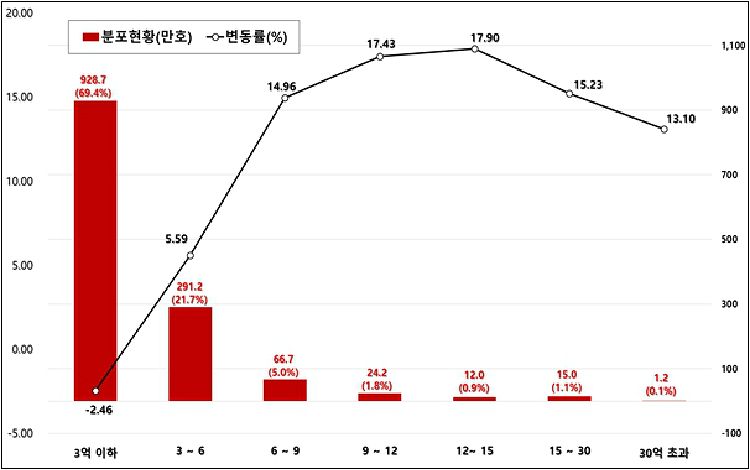

국토교통부가 29일 발표한 올해 공동주택 공시가격은 지난해보다 5.24% 올랐다. 지난해 인상폭인 5.02%와 비슷한 수준으로, 정부가 지난달 발표한 당초 공시가보다는 소폭 낮아졌다.

그럼에도 2007년 이후 12년 만에 최대 상승폭을 기록하면서, "공시가를 낮춰달라"는 요구가 대부분인 주민 의견도 2007년 이후 가장 많은 2만 8735건이나 접수됐다.

시도별로는 서울이 14.02%로 가장 많이 올랐지만, 당초 인상폭인 14.17%보다는 낮아졌다. 용산구는 17.67%, 동작구와 마포구도 각각 17.59%와 17.16% 올랐지만 정부의 당초 안보다는 낮아졌다.

상대적으로 인상폭이 낮은 종로구와 강북구를 제외한 서울 시내 23개구의 공시가격이 모두 하향조정됐다.

시세 대비 공시가를 가리키는 현실화율도 지난해와 같은 68.1%에 그쳤다. 단독주택이나 토지와의 형평성을 고려했다는 게 당국 설명이지만, 정부의 의지가 약한 게 아니냐는 지적이 나온다.

실제로 단독주택의 공시가 현실화율은 지난해 51.8%에서 53%로 1.2%p, 표준지 공시가 현실화율도 62.6%에서 64.8%로 2.2%p 오르는 데 그쳤다. 이를 빌미로 집값 급등의 '주범'으로 꼽히는 아파트의 현실화율을 묶어둔 셈이다.

경제정의실천시민연합 부동산건설개혁본부 김성달 국장은 "지난해 집값이 워낙 많이 뛴 걸 일부 반영한 수준일 뿐, 국민들이 요구해온 시세반영률 80% 수준까지 올려 보유세 강화의 기초자료로 만들겠다는 취지엔 매우 미흡하다"고 비판했다.

시세반영률이 전혀 바뀌지 않았을 뿐더러, 정부가 주장하는 '68.1%'조차 신뢰하기 힘들다는 얘기다. 김 국장은 "정부가 공시가 산정의 세부내역이나 산출자료를 전혀 공개하지 않고 있다"며 "국민들에게 불신과 혼란만 심어주면서도 정작 보유세 강화나 공시가 제도 개선엔 의지가 없다"고 평가했다.

일각에선 당국이 실거래가의 '최빈값' 또는 '중앙값'을 과표로 삼고 있는 게 아니냐는 지적도 나온다. 미국 등 선진국이 사용하는 '시장가치'(market value)가 아닌 '산정가격'(calculation price)을 기준으로 삼고 있다는 것이다.

이에 대해 국토부는 "미국 등과 유사하게 '시장가격'을 기초로 공시가를 산정하고 있다"고 반박했지만, 구체적인 산출 기준에 대해선 여전히 공개하지 않고 있다.

공시가와 시세의 간극이 크다 보니, 실거래가 대비 보유세 비중을 가리키는 실효세율도 다른 나라들에 비해 턱없이 낮다. 우리 나라의 보유세 평균 실효세율은 2016년 기준 0.16%로, OECD(경제협력개발기구) 평균인 0.33%의 절반에 불과하다.

참여연대 조세재정개혁센터의 분석에 따르면, 공시가격을 시세의 90% 수준으로 산정할 경우 연간 걷히는 보유세는 공동주택 8조 1981억원, 단독주택 2조 5260억원 등 11조원에 육박한다.

하지만 실제 걷어야 할 보유세의 62.1% 수준만 부과하면서, 공동주택 3조 2726억원 등 연간 4조 681억원의 보유세가 덜 걷히는 것으로 추산됐다.

올해만 해도 국토부가 당초 발표한 공시가를 기준으로 추산하면 단독주택은 지난해보다 2078억원, 공동주택은 5635억원가량 보유세가 늘어야 하지만 현실은 여기에도 못 미치게 됐다.

실제로 전체의 96%에 이르는 공시가 6억원 미만 가구는 더 내게 될 세금이 10만원에도 못 미칠 것으로 분석됐다.

종합부동산세 부과 기준인 9억원 초과 공동주택은 지난해 13만 5천여 가구에서 20만 3천여 가구로 늘었지만, 보유세 부담이 100만원 넘게 늘어나는 가구는 전체의 0.7%에 불과하다.

조세재정개혁센터 정세은(충남대 경제학과 교수) 소장은 "정부의 더딘 공시가 현실화가 자산 상위계층에게 여전히 혜택을 주고 있는 꼴"이라고 지적했다.

2019-04-30