['安全뒷짐' 산업단지①]장비도 인력도 없다

'한강의 기적'을 일궈온 전국 산업단지들이 안전 사각지대로 내몰리고 있다. 1970년대 집중 조성돼 이미 '중년'이 되어가고 있지만, 개발 논리 앞에서 안전과 환경은 뒷전에 밀렸기 때문이다. 200만 명에겐 '삶의 터전'이기도 한 산업단지 안전의 문제점을 3회에 걸쳐 짚어본다[편집자 주].

<싣는 순서>

- ①장비도 인력도 없다

- ②법령 '혼선'에 책임은 '떠넘기기'

- ③절반이 小기업…국가가 나서야

지난 2012년 발생한 구미 불산 사고는 산업단지 바깥에까지 영향을 미쳤다. 20톤 탱크로리에서 불화수소가 유출되면서 인근 주민들이 모두 대피하는가 하면, 2000명 가까운 사람들이 병원 치료를 받아야 했다.

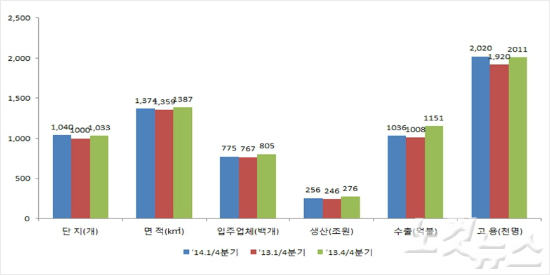

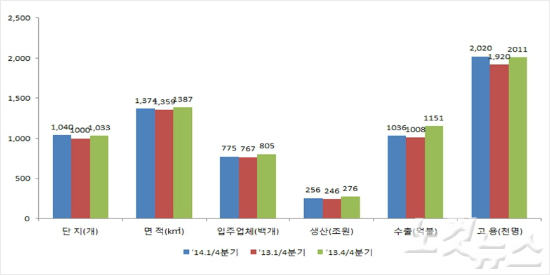

전국 산업단지는 올해 기준 1040곳. 7만 7496개의 기업이 입주해있으며, 그 안에서 매일 일하는 국민도 202만 명에 이른다. 4인 가구로 따지자면 800만 명의 국민에게 '삶의 터전'인 셈이지만, 언제 대형사고가 터질지 모르는 '참사 예고지'이기도 하다.

실제로 지난 2009년만 해도 8건이던 산업단지 사고는 지난해 19건으로 두 배 이상 늘었고, 올해도 상반기에만 12건이나 됐다. 이로 인한 사망자도 2011년 이후 꾸준히 두자릿수를 기록하고 있다.

갈수록 사고가 늘어나는 배경을 살펴보면 일단 노후화가 심각하다. 지은 지 가장 오래된 울산 미포단지가 1962년, 올해로 52살이다. 인천 부평단지는 1966년생, 주안단지도 1969년생이다. 국가 산업단지 41곳 가운데서도 착공 20년이 넘은 곳이 68%인 28군데나 된다.

갈수록 사고가 늘어나는 배경을 살펴보면 일단 노후화가 심각하다. 지은 지 가장 오래된 울산 미포단지가 1962년, 올해로 52살이다. 인천 부평단지는 1966년생, 주안단지도 1969년생이다. 국가 산업단지 41곳 가운데서도 착공 20년이 넘은 곳이 68%인 28군데나 된다.

시설이 낡은 데다, 입주 기업의 절반 이상이 영세한 업체이다보니 안전은 허술할 수밖에 없다. 지난 5월 산업통상자원부 산하 한국산업단지공단이 20년 이상 된 노후 산업단지 18곳을 정밀 진단한 결과 전기 분야에서만 511건의 취약점이 발견됐을 정도다.

점검 대상 기업의 절반이 '부적합' 판정을 받은 것인데, 다른 분야도 예외가 아니다. △가스는 944건 △위험물 1214건 △유독물 739건 △산업안전 분야는 사업장당 24건인 5273건이 적발됐다.

한국건설연구원 강성원 박사는 "특히 영세한 업체들이 유독물질을 많이 다루고 있지만 관리는 허술한 것으로 나타났다"며 "산업단지 안전의 폭이 너무 넓기 때문에 이들 기업이 직접 관리하긴 사실상 어렵다"고 설명했다.

반월공단과 시화공단이 밀집해있는 안산시의 경우 그 위험성은 더욱 크다. 반월공단의 경우 산업단지 가운데 가장 많은 5만 6806톤의 유독물질을 저장하고 있다. 시화공단도 9394톤이나 된다.

안산 단원을 지역구인 새정치민주연합 부좌현 의원은 "전국에 착공후 30년이 지나 노후화가 심각한 산업단지가 100곳이 넘는다"며 "지금 제도개선이 이뤄지지 않으면 자칫 대형사고로 이어지지 않을까 심히 우려되는 상황"이라고 지적했다.

<싣는 순서>

- ①장비도 인력도 없다

- ②법령 '혼선'에 책임은 '떠넘기기'

- ③절반이 小기업…국가가 나서야

인천남동공단의 한 도금공장에서 염소산나트륨이 유출된 지난 8월 22일. 저장창고로 이동중이던 화학물질이 유출되면서 주변에 있다가 노출된 20여 명이 병원에 옮겨졌다.

지난 2012년 발생한 구미 불산 사고는 산업단지 바깥에까지 영향을 미쳤다. 20톤 탱크로리에서 불화수소가 유출되면서 인근 주민들이 모두 대피하는가 하면, 2000명 가까운 사람들이 병원 치료를 받아야 했다.

전국 산업단지는 올해 기준 1040곳. 7만 7496개의 기업이 입주해있으며, 그 안에서 매일 일하는 국민도 202만 명에 이른다. 4인 가구로 따지자면 800만 명의 국민에게 '삶의 터전'인 셈이지만, 언제 대형사고가 터질지 모르는 '참사 예고지'이기도 하다.

실제로 지난 2009년만 해도 8건이던 산업단지 사고는 지난해 19건으로 두 배 이상 늘었고, 올해도 상반기에만 12건이나 됐다. 이로 인한 사망자도 2011년 이후 꾸준히 두자릿수를 기록하고 있다.

시설이 낡은 데다, 입주 기업의 절반 이상이 영세한 업체이다보니 안전은 허술할 수밖에 없다. 지난 5월 산업통상자원부 산하 한국산업단지공단이 20년 이상 된 노후 산업단지 18곳을 정밀 진단한 결과 전기 분야에서만 511건의 취약점이 발견됐을 정도다.

점검 대상 기업의 절반이 '부적합' 판정을 받은 것인데, 다른 분야도 예외가 아니다. △가스는 944건 △위험물 1214건 △유독물 739건 △산업안전 분야는 사업장당 24건인 5273건이 적발됐다.

한국건설연구원 강성원 박사는 "특히 영세한 업체들이 유독물질을 많이 다루고 있지만 관리는 허술한 것으로 나타났다"며 "산업단지 안전의 폭이 너무 넓기 때문에 이들 기업이 직접 관리하긴 사실상 어렵다"고 설명했다.

반월공단과 시화공단이 밀집해있는 안산시의 경우 그 위험성은 더욱 크다. 반월공단의 경우 산업단지 가운데 가장 많은 5만 6806톤의 유독물질을 저장하고 있다. 시화공단도 9394톤이나 된다.

안산 단원을 지역구인 새정치민주연합 부좌현 의원은 "전국에 착공후 30년이 지나 노후화가 심각한 산업단지가 100곳이 넘는다"며 "지금 제도개선이 이뤄지지 않으면 자칫 대형사고로 이어지지 않을까 심히 우려되는 상황"이라고 지적했다.

상황이 이런 데도 정부 대응은 가히 경악할 수준이다. 현행 재난안전법상 산업단지의 안전 관리는 산업단지공단이 총괄하고 있지만, 공단은 안전모나 보안경, 안전화나 안전장갑 같은 기본 장비조차 전혀 갖추지 않고 있는 것으로 드러났다.

인력도 턱없이 부족한 형편이다. 안전 관리를 담당하는 공단 인력은 불과 30명. 전국 23개 지사에 단 한 명씩의 담당자가 배치됐지만, 이마저도 강원도엔 아예 없을 정도다.

입주 기업 숫자를 고려할 때 안전 담당자 한 명이 무려 2583개 업체를 맡고 있는 셈이다. 일년 내내 관리한다 해도 한 사람이 하루에 7곳 넘게 관리해야 한다는 얘기다.

산업단지공단 한 관계자는 "지금까지는 업체 지원 역할을 주로 하다가 세월호 사건 이후 안전 업무까지 맡게 됐다"며 "기존 업무까지 그대로 해야 하다 보니 안전은 전체 업무의 10% 수준에 불과하다"고 털어놨다.

부좌현 의원은 "산업단지공단은 법적으로 재난 책임자일뿐, 실제 그 역할을 수행할 여건에 있지 않다"며 "정부 전체적으로 안전 불감증은커녕, 기본조차 제대로 지키지 못하고 있는 상황"이라고 지적했다.

2014-10-02