"뒷장까지 빽빽하게 썼어. 글씨는 또 얼마나 예쁜지, 우리 아들은 이렇게 못쓸 거야...".

세월호 침몰 12일째인 27일. 실종자들이 돌아오기를 간절히 염원하는 노란 리본과 편지가 진도항에 빼곡하게 걸렸다.

푸른 바다를 마주보고 있는 노란 리본과 편지 앞에서, 부모는 돌아오지 못한 아들을 생각했다. 아들의 바로 뒷반 친구들이 붙여놓고 간 8절 도화지 크기의 편지는 바닷바람에 조용히 휘날렸다.

"이런 간절한 마음들이 모여서 기적이 일어나야 했는데..."

전쟁터에 나간 사람들의 무사귀환을 기원하는 뜻으로 나무에 묶어놓던 데서 유래된 노란 리본은 진도항 앞바다까지 닿은 방파제 난간을 전부 뒤덮었다.

바다에 갇힌 실종자들도 고된 싸움에서 이기고 돌아오길 간절히 바랐다.

실종자 가족들이 진도 앞바다에 해가 뜨고 또 지는 것만 속절없이 바라보길 열흘 하고도 이틀째.

사망자 수는 실종자 수를 훌쩍 뛰어넘었다. 가족들도 노란 리본들처럼 이곳에 묶여있다.

내 가족이 사망자로 분류되지 않길 바라고 또 바라던 마음들은 조금씩 현실을 받아들이고 있다.

"얼굴이라도 알아볼 수 있을 때 꺼내줘야 하잖아요...".

겉으로는 잔잔한듯 보여 더 원망스러운 바다 밑에서 아직도 나오지 못하고 있는 아이를 기다리며, 부모는 항구에 묶여있는 노란 리본을 찬찬히 쓰다듬었다.

가족들이 머무르는 진도 실내체육관 초입길에 늘어선 가로수에도 노란 리본 물결이 이어졌다.

리본과 쪽지에는 아이들의 이름과 함께 '돌아올 시간이야, 제발...', '기적이 일어나기를', '하나님 도와주세요', 이 시대의 모든 어른들이 죄인입니다' 등이 적혀 있었다.

하나, 둘씩 달리던 노란 리본은 언젠가부터 셀 수 없이 늘어났다. 사람들은 옷자락 앞섶에도 노란 리본을 달고 다니기 시작했다.

세월호 침몰 희생 학생들의 모교인 단원고와 온라인 SNS에서도 노란 리본은 빠르게 퍼져나가고 있다.

처음에는 기적을 바라는 마음에서 시작됐지만, 적힌 글귀들은 점차 '그저 미안하다'는 자괴감으로 바뀌어 갔다.

세월호 침몰 12일째인 이날까지 실종자는 여전히 100명이 넘는 상황.

실종자 가족들에게는 분노와 원통함만 남았다. 하루에도 몇번씩 정부 당국자들과 싸우느라 목은 바싹 말라 다 쉬어버렸다.

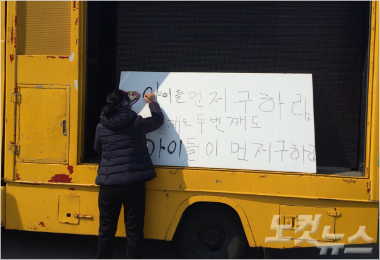

차마 곱게 노란 리본을 묶을 수 없었던 한 어머니는 투박한 글씨로 '아이들 먼저 생각하라. 첫번째도 두번째도 아이들 먼저 구하라'는 글귀를 커다란 스티로폼에 꾹꾹 눌러 썼다.

이런 가족들에게 직접 다가가서 위로의 말을 건네지는 못하고 그저 바라볼 수밖에 없는 이들의 마음에도 부채감이 쌓여가고 있다.

가슴에 노란 리본을 단 자원봉사자 A 씨에게 '소망'을 물었다.

"소망이 있다면 한시라도 빨리 찾는 거죠. 그리고 가족분들이 건강 해치지 않고 꿋꿋하게..." A 씨는 말을 다 잇지 못했다.

"우리가 기도하고 있고 기억하고 있다는 것이 노란 물결을 통해 퍼져나갔으면 좋겠어요".

이날 노란 리본과 쪽지가 가득 붙은 진도항의 게시판 앞에는 누군가 노란 꽃을 담은 꽃병을 가져다 두었다.

2014-04-27